Découvrez Comment À Hong-kong, Les Policiers Autorisés À Fréquenter Des Prostituées Ont Façonné L’évolution De La Prostitution Dans La Ville.

**historique De La Prostitution À Hong-kong**

- Les Origines De La Prostitution À Hong Kong

- Évolution Des Lois Sur La Prostitution En Chine

- Le Rôle De La Colonisation Britannique Dans Ce Contexte

- La Vie Quotidienne Des Travailleuses Du Sexe Aujourd’hui

- Les Répercussions Sociales Et Économiques De La Prostitution

- Perspectives D’avenir Et Défis Pour Hong Kong

Les Origines De La Prostitution À Hong Kong

Dès ses débuts, la ville de Hong Kong a toujours été un carrefour culturel et commercial. Les premières traces de la prostitution remontent à l’époque où les marins étrangers débarquaient, attirés par les couleurs vives des marchés et les promesses d’aventures exotiques. Les femmes, souvent issues de milieux défavorisés, ont vu dans cette activité une opportunité de survie. Avec l’afflux de colons et de migrants, le commerce du sexe a commencé à prendre forme, créant un environnement où les relations étaient souvent teintées de désespoir et de quête de sécurité.

Au cours du 19ème siècle, la colonisation britannique a exacerbé cette situation. La ville est devenue un lieu de refuge pour les travailleurs et les soldats, où l’échange commercial s’est intensifié, tout comme les inégalités sociales. Les premières réglementations ont été mises en place, resserrant l’étau sur les travailleuses du sexe tout en leur offrant parfois une certaine protection. Toutefois, ces lois visaient principalement à encadrer et à contrôler l’industrie plutôt qu’à la protéger. Parallèlement, l’émergence de traitements comme le “happy pills” pour les marins en quête d’anxiolytiques a mis en lumière la réalité complexe de la consommation de substances dans ce milieu.

Aujourd’hui, les vestiges de cette histoire demeurent. Au milieu des gratte-ciels modernes, on trouve des quartiers où la prostitution est encore omniprésente, marquant la continuité d’une pratique séculaire. Les travailleuses du sexe doivent naviguer à travers une réalité difficile, souvent confrontées au regard désapprobateur de la société et à des craintes de précarité. Dans ce contexte, les défis liés à la stigmatisation et aux lois en vigueur Seoul clairement l’importance d’ouvrir un dialogue pour comprendre cette réalité humaine multiforme.

| Époque | Événements Principaux |

|---|---|

| Début du 19ème siècle | Attraction des marins étrangers, premières activités de prostitution |

| Colonisation Britannique | Réglementation de l’industrie du sexe et augmentation des inégalités sociales |

| Aujourd’hui | Présence persistante de la prostitution, défis pour les travailleuses du sexe |

Évolution Des Lois Sur La Prostitution En Chine

La prostitution à Hong Kong a toujours été influencée par un cadre juridique complexe, façonné par l’histoire et la culture locale. Au début, les lois sur la prostitution étaient relativement laxistes, permettant une certaine forme de reconnaissance sociale. Toutefois, au fil des années et avec l’essor des préoccupations concernant la santé publique et la moralité, une série de régulations plus strictes ont été imposées. Le gouvernement chinois a introduit des lois interdisant la prostitution, alignées sur une idéologie stricte, mais ces règles ont souvent été contournées à Hong Kong, où les pratiques étaient plus tolérées. Dans ce contexte, on peut voir comment les normes sociétales et les considérations économiques ont façonné l’évolution des réglementations, révélant une dynamique fascinante entre les comportements humains et les prescriptions gouvernementales.

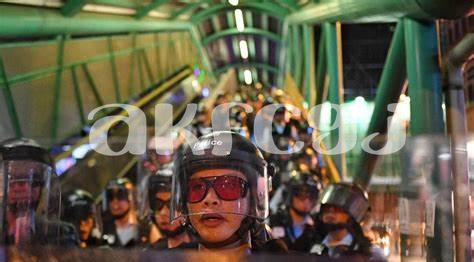

Les changements récents ont entraîné un renforcement des lois, et certains agents de la loi, comme les hong-kong les policiers autorisés à fréquenter des prostituées, ont suscité des débats éthiques et moraux. Les tensions entre la loi, la sécurité publique et les droits des travailleurs du sexe persistent. Par ailleurs, avec l’apparition de nouvelles technologies et de plateformes en ligne, les modes de travail se sont transformés. Il est devenu plus difficile de réguler cette profession, provoquant des conflits entre l’application des lois existantes et la réalité du terrain. Alors que les politiques tentent de s’adapter à ces changements, l’impact social demeure important, les discussions sur la santé publique et la stigmatisation des travailleuses du sexe se poursuivant. En somme, ce cadre juridique dynamique reflète non seulement l’évolution de la prostitution, mais aussi les valeurs culturelles et sociales de la société hongkongaise.

Le Rôle De La Colonisation Britannique Dans Ce Contexte

L’impact de la colonisation britannique sur la prostitution à Hong Kong est complexe et multidimensionnel. Au 19ème siècle, lors de l’établissement de la colonie, les autorités coloniales ont introduit une réglementation qui a encadré cette pratique. En conséquence, le gouvernement a administrativement séparé les travailleuses du sexe des autres femmes afin de mieux contrôler le phénomène. En 1887, une loi stipulait que hong-kong les policiers autorisés à fréquenter des prostituées, ouvrant la voie à une dynamique qui normalisait la prostitution dans la société coloniale, tout en stigmatisant celles qui y étaient impliquées. Ce cadre législatif a été souvent perçu comme une garantie de sécurité pour les clients, mais en réalité, il a également limité les droits des travailleuses et les a maintenues dans des environnements souvent dangereux.

Avec le temps, la présence britannique a également contribué à une évolution des mœurs. Les bordels ont fleuri, et la ville est devenue un centre névralgique pour le commerce du sexe, attirant des migrants et des militaires en quête de réconfort. Toutefois, cette liberté apparente a eu un coût. Les travailleuses du sexe se sont souvent trouvées dans des situations précaires, exploitant les opportunités limitées qui s’offraient à elles. L’influence coloniale a façonné non seulement la législation, mais aussi la perception sociale de la prostitution, représentant à la fois un besoin économique et une arrière-plan culturel qui continuent à influencer le débat sur la sexualité à Hong Kong aujourd’hui.

La Vie Quotidienne Des Travailleuses Du Sexe Aujourd’hui

À Hong Kong, la vie quotidienne des travailleuses du sexe est souvent marquée par une dualité complexe entre la stigmatisation sociale et les réalités économiques. Beaucoup d’entre elles choisissent ce métier en raison des faibles opportunités d’emploi dans d’autres secteurs, tandis que d’autres sont contraintes par des situations personnelles difficiles. Leurs journées commencent dans les bars ou les salons de massage, lieux où les clients affluent, souvent attirés par des publicités vantant des services ou des “happy pills” pour agrémenter leur expérience. Les interactions avec les policiers, qui sont parfois autorisés à fréquenter des prostituées, ajoutent une dimension particulière aux défis quotidiens. Ces rencontres peuvent être à la fois une source de sécurité et de stress, créant une atmosphère d’incertitude.

En dehors des interactions avec les clients, ces femmes doivent également jongler avec la stigmatisation qui les entoure. L’accès à des soins de santé adéquats peut s’avérer difficile, surtout lorsqu’il s’agit de gérer les effets secondaires de substances qu’elles pourraient utiliser pour faire face aux pressions de leur travail. Les médicaments prescrits peuvent représenter une part essentielle de leur routine, que ce soit pour traiter des infections ou pour atténuer des douleurs physiques et émotionnelles. Dans ce sens, elles pourraient rechercher des “script” et des “pharm party” pour avoir accès à des composés médicaux, tout en étant conscientes des dangers qui les entourent.

La solitude est une constante dans leur existence, même dans un environnement aussi dynamique. Les travailleuses du sexe forment souvent des liens informels avec d’autres dans le même milieu, partageant non seulement des stratégies de survie, mais aussi des moments de camaraderie. Toutefois, l’isolement persiste, renforcé par la peur d’être jugées ou condamnées. Dans un contexte où l’avenir reste incertain et plein de défis, ces femmes continuent de naviguer à travers une vie qui, bien que souvent réductrice, trouve des moments de résistance et de solidarité. Les tabous qui les entourent ne peuvent empêcher leur quête de dignité et de sécurité dans un Hong Kong en constante évolution.

Les Répercussions Sociales Et Économiques De La Prostitution

La prostitution à Hong Kong a des répercussions sociales et économiques profondes, se manifestant dans divers aspects de la vie urbaine. D’une part, elle entraîne une stigmatisation sociale, où les travailleuses du sexe sont souvent marginalisées et confrontées à des jugements négatifs. Cette dynamique exacerbe leur vulnérabilité, rendant difficile l’accès à des services de santé adéquats et à des options d’emploi alternatives. En même temps, le phénomène crée une économie parallèle où les revenus générés par les activités de prostitution soutiennent non seulement les travailleuses elles-mêmes, mais aussi d’autres secteurs comme l’hôtellerie et les loisirs. Les policiers autorisés à fréquenter des prostituées peuvent parfois exacerber cette situation, créant une complexité supplémentaire dans la régulation des activités entourant la prostitution.

Sur le plan économique, la prostitution contribue également aux finances publiques. Les municipalités perçoivent des taxes indirectes sur les établissements liés à la prostitution, et des efforts sont faits pour réguler cette industrie afin de garantir des conditions de travail plus sûres et des protections pour celles qui s’y adonnent. Néanmoins, la législation reste floue, avec des lois qui peinent à s’adapter aux réalités modernes. Par conséquent, un débat en cours existe sur la nécessité d’un encadrement légal plus clair pour assurer une protection adéquate. Les enjeux liés à la sécurité, à la santé et à la dignité des travailleuses du sexe resteront cruciales tant que la société ne parviendra pas à dépasser les préjugés qui lui sont attachés.

| Aspect | Impact Social | Impact Économique |

|---|---|---|

| Stigmatisation | Marginalisation des travailleuses du sexe | Économie parallèle en soutien |

| Accès aux services | Difficulté d’accès aux soins | Création d’emplois indirects |

| Règlementation | Incertitude légale | Taxes pour les municipalités |

Perspectives D’avenir Et Défis Pour Hong Kong

À Hong Kong, l’avenir de la prostitution se heurte à des enjeux complexes. Les discussions sur la dépénalisation ou la régulation de la profession soulèvent des interrogations parmi les groupes de défense des droits et les décideurs. En effet, une approche réglementaire pourrait potentiellement offrir de meilleures protections aux travailleuses du sexe, leur permettant de travailler dans un cadre plus sûr et de réduire les risques d’exploitation. Cependant, les inquiétudes persistent concernant la stigmatisation sociale et les impacts néfastes d’une telle réforme, suggérant que le chemin à suivre nécessite une attention minutieuse.

Les défis socio-économiques s’avèrent également majeurs. Avec l’augmentation des coûts de la vie, de nombreuses femmes se tournent vers la prostitution par nécessité économique. Ce phénomène remet en question les politiques publiques en matière de soutien aux ménages à faible revenu et à la lutte contre la pauvreté. De plus, la résistance de la société à reconnaître la prostitution comme un travail légitime entrave la mise en place de programmes d’éducation et de santé adaptés, qui pourraient bénéficier aux travailleuses du sexe. La nécessité d’un dialogue ouvert est donc cruciale pour évoluer vers une approche plus compréhensive.

Enfin, les défis liés à la santé publique ne peuvent être ignorés. Les travailleuses du sexe font face à des risques accrus en matière de santé, notamment en raison de l’absence d’accès à des services médicaux adaptés et de la criminalisation de leur travail. Les initiatives visant à améliorer les soins de santé pour cette population sont primordiales. En intégrant des solutions innovantes, comme des campagnes de sensibilisation et des programmes de santé préventive, Hong Kong pourrait esayer d’améliorer la condition des travailleuses du sexe tout en abordant les questions de santé publique de manière plus large, transformant ainsi un domaine souvent stigmatisé en une problématique à forte valeur ajoutée pour la société.